“两路”先行者 | 那时,他们风华正茂,他们踏勘万里

川藏公路,翻越二郎山、折多山、雀儿山、色季拉等14座大山,横跨岷江、大渡河、金沙江、怒江、拉萨河等众多江河,横穿龙门山、青尼洞、澜沧江、通麦等8条大断裂带,战胜种种困难,在世界公路发展史上留下了壮丽的篇章。

为川藏公路留下最美的垭口

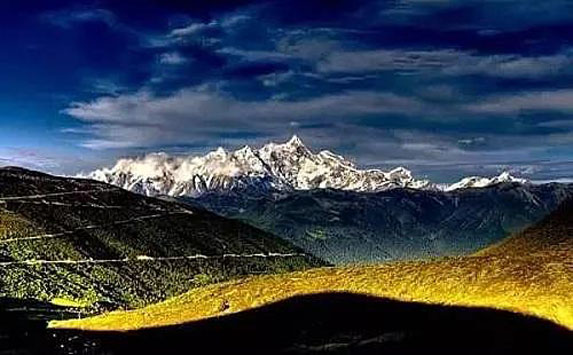

年近半百的李昌源在全面负责川藏公路勘测设计工作期间,不顾高山反应和水土不服,翻山越岭,勘测路线。在穿越色季拉山时,筑路队伍遇到了不小的困难——虽然色季拉山从山顶到林芝高差仅1500米,但翻越色季拉山时,川藏公路选线要延展很长距离,需利用阳山坡和阴山坡上的有利地形进行选线。色季拉山公路原测路线为走阳山,线路在陡峻岩石上来回盘绕,大部分路基是全挖石方工程,有些路基中心填高达十余米,而且因上下线不能同时施工,无法实现当年全线通车的要求。

当时,李昌源提出,路线宜改在长有针叶树林的阴山坡上。经过精心设计,新路线弯道流畅、半填半挖,填挖工程量减少了40多万立方米,也为川藏公路留下了风景最美的垭口——色季拉山垭口,同时为1954年年底实现通车拉萨创造了先决条件。

全线通车时 他已一只眼失明

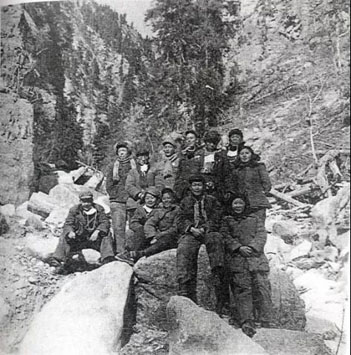

图 | 齐树椿带领测设大队通过古乡冰川

图 | 观测

走遍所有可能的线路

最终测设“怒江七十二道拐”

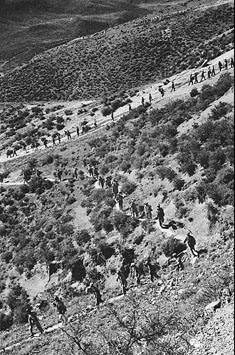

1953年,被当地藏民形容为“猴子难攀援,野羊也不敢下山喝水”的怒江天险横亘在施工大军面前。由于测设落后于施工,数万筑路大军面临着停工的风险。在这关键时刻,李鲁卿作为测量队长勇担重任,与另一组测量队共同承担起川藏公路怒江段的测设任务。

工作期间,40多岁的李鲁卿一路都走在最前面。白天野外选线工作结束后,李鲁卿还要进行设计工作直至深夜,即便是大雪后腰疼病发作,他仍一手持杖一手撑腰,在惊险寒冷的山腰亲自指挥工作。最终,李鲁卿带队走遍怒江沿线所有可能的线路,最终测设出了新中国公路史上著名的“怒江七十二道拐”。

接棒前辈 薪火相传

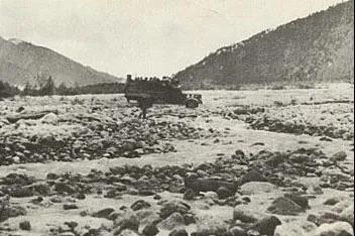

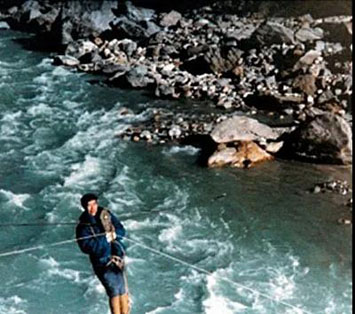

图 | 1984年,赵春先身挂吊索穿越雅鲁藏布江

20世纪90年代,周育峰等一行31个年轻人再次深入川藏公路。川西高原素有“地质博物馆”之称,金沙江畔属于冰川地貌,随时都可能发生山体滑坡和泥石流。为了查清泥石流的源头,即便要经常面对横空而下的飞石,这群年轻人仍毫不犹豫地进深沟……为了选出1公里的合理线路,年轻的工程师要在大山里反复爬上20多公里,只为“选线要经得起历史考验”。

2019年,公规院承担了219国道墨脱至察隅段设计咨询项目,李洪带领外业勘察队伍穿越项目所在的原始森林无人区。无人区40公里左右的山路,几乎没有一段是容易走的。同时,勘察范围内出没的熊、狼等多种猛兽,和“一路相伴”的蚂蟥也在不断考验这些80后新生代公规院人的勇气、决心和毅力。最终,不畏艰辛的外业小组历经6天时间,成功走出这片无人区,圆满完成了西藏无人区的外业勘察任务。

文 | 裴岷山 图 | 公规院企业文化部

新闻中心

新闻中心

信息公开

信息公开

办事服务

办事服务

党群工作

党群工作

互动交流

互动交流